इस पोस्ट में हमलोग कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पाठ 3. शहरी जीवन-यापन के स्वरूप (Sahar Jivan Yapan Ke Swaroop Class 6th Solutions)के सभी टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे।

3. शहरी जीवन-यापन के स्वरूप

पाठ के अन्दर आये प्रश्न तथा उनके उत्तर

( पृष्ठ 29 )

प्रश्न 1. किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं ?

उत्तर—चूँकि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले अर्थात् दुकान चलाने वाले किसी के अधीन काम नहीं करते। वे अपनी पूँजी लगाते हैं और अपने स्वयं श्रम करते हैं। आवश्यकतानुसार ये श्रम खरीदते भी हैं । इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले ‘स्वरोजगार’ में लगे होते हैं । वे किसी की गुलामी नहीं करते ।

प्रश्न 2. अपने आस-पास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछकर बताइए कि उसकी दिनचर्या जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है ? वह सुबह दुकान कब चलाता है ? शाम को दुकान कब उठाता है ? यानी वह दिन भर में कितने घंटे काम करता है ? इस काम में उसके परिवार के सदस्य उसकी क्या मदद करते हैं ?

उत्तर – एक फुटपाथी फल वाले से फल वाली सारी बातें पूछीं । उसने बताया कि सुबह 6 से 7 बजे तक वह फलं की थोक मंडी में चला जाता है । वहाँ वह फलों का चुनाव करता है और दिन भर बेचने योग्य फल थोक में खरीदकर दुकान लगाने की जगह पहुँच जाता है । इसके पहले उसका पुत्र बचे हुए फल रखकर बिक्री प्रारंभ कर चुका रहता है । मेरे पहुँचने पर वह स्कूल चला जाता है । अब आज लाये फलों को सजा कर मैं बैठ जाता हॅू। मेरा छोटा बेटा और बेटी दोपहर में चले आते हैं। उनपर दुकान छोड़कर मैं घर जाता हूँ और भोजन कर थोड़ा आराम करता हूँ और फिर दुकान पहुँच जाता हूँ । बेटा-बेटी घर चले जाते हैं सात-आठ बजे रात तक दुकान पर रहता हूँ । बचे हुए फल को टोकरी में रखकर घर चला जाता हूँ । दूसरे दिन मेरी पत्नी सड़े-गले फलों और अच्छे फलों की छँटाई कर देती है । फिर दूसरे दिन का काम पहले दिन जैसे शुरू हो जाता है परिवार के सदस्य मेरी क्या मदद करते हैं, उसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है।

( पृष्ठ 30 )

प्रश्न 1. श्यामनारायण कुछ समय शहर में रहता है एवं कुछ समय गाँव में रहता है । क्यों ?

उत्तर – श्यामनारायण गाँव का एक कृषक मजदूर है। इसे अपनी कृषि भूमि नहीं, जिस कारण इसे दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है । लेकिन खेतों में अधिक दिनों तक लगातार काम नहीं रहता। इसी खाली समय में आय अर्जित करने के लिए उसे शहर आ जाना पड़ता है । यही कारण है कि श्यामनारायण कुछ समय शहर में रहता है और कुछ समय गाँव में रहता है ।

प्रश्न 2. श्यामनारायण रैन बसेरा में क्यों रहता है ?

उत्तर—श्यामनारायण रैन बसेरा में इसलिए रहता है क्योंकि शहर में रहने या रात बिताने का कोई स्थान नहीं है। सरकार ने ऐसे ही बेघरवालों के लिए रैन- बसेरा बना रखा है । इसी कारण श्यामनारायण रैन बसेरा में रहता है। इससे उसे जाड़ा और बरसात से रक्षा हो जाती है ।

( पृष्ठ 32 )

प्रश्न 1. जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अन्तर है ?

उत्तर— जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों किनारे सामान बेचते हैं उनमें यह अन्तर है कि बाजार वालों के पास स्थायी मकान होता है। वह मकान नीज का या किराया का हो सकता है। लेकिन सड़क किनारे वालों को अपना स्थायी स्थान नहीं होता है । इसका परिणाम होता है कि नगर निगम वाले या पुलिस के सिपाही उसे हमेशा तंग करते रहते हैं । रोज उन्हें कुछ-न-कुछ नगद रुपया देना होता है। वर्षा धूप से भी इन्हें कोई खास सुरक्षा नहीं मिलती ।

प्रश्न 2. प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की ? उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन-कौन से कार्य करने पड़ते हैं?

उत्तर – प्रमोद के पिता एक छोटे दुकानदार थे । प्रमोद के चाचा भी दुकान काम करते थे। छुट्टी के दिनों में प्रमोद भी दुकान पर बैठता था। उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी । ये लोग दुकानदारी में मदद किया करते थे । उस समय प्रमोद कॉलेज का छात्र था । स्तामक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उसकी इच्छा बड़ी दुकान खोलने की हुई। उसने एक बड़ा शोरूम चालू कर दिया। दुकान चल निकली। अब वह अपनी पत्नी अंशु को भी दुकान पर बैठाने लगा और दोनों मिलकर एक नामी शोरूम के मालिक बन गये ।

अंशु चूँकि एक ट्रेंड ड्रेस डिजाइनर है, अतः वह नये-नये डिजाइन के वस्त्र तैयार करने लगी। युवा वर्ग उसके वस्त्रों को पसन्द करने लगा। इस रेडीमेड दुकान के लिए वे दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद और कभी विदेशों से भी कपड़े मँगवाने लगे। शोरूम के प्रचार के लिए विज्ञापन भी निकाला जाने लगा। अब वह शोरूम शहर का एक नामी शोरूम बन चुका है ।

आज उनके पास अपना रिहायशी मकान है। अपनी कार है। कुल मिलाकर दोनों पति-पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं ।

(पृष्ठ 35 )

प्रश्न 1. आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है । ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं ?

उत्तर – चूँकि आकांक्षा फैक्ट्री में अस्थायी रूप से नियुक्त है। जबतक काम रहता है तबतक काम लिया जाता है और बाद में छुट्टी दे दी जाती है । इस खाली समय के लिए आकांक्षा को कोई अन्य काम ढूँढ़ना पड़ता है। चूँकि आकांक्षा को सालों भर लगातार नहीं रखा जाता। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आकांक्षा और उसके तरह और लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है ।

प्रश्न 2. आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं । ऐसा क्यों है ?

उत्तर—आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि काम की कमी है। काम की कमी के कारण ही फैक्ट्री वालों को ऐसा करना पड़ता है। काम की कमी और कामगारों की अधिकता के कारण ही ऐसा होता है ।

( पृष्ठ 37 )

प्रश्न 1. दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगर महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए ।

उत्तर—दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला सूर्योदय के पहले या तुरत बाद घर में पहुँच जाती है। रात के जूठे बर्त्तनों को एकत्र करती है। बाद में पूरे घर की सफाई करती है और पोंछा लगाती है। तब बर्तन माँजने बैठती है। बर्तन माँजने के बाद वह यही काम करने दूसरे घर में चली जाती है । फिर शाम में 3 बजे आती है और वही काम दोहराती है। किसी-किसी घर में उसे बच्चों को स्कूल या स्कूल बसों तक छोड़ना और शाम में लाना भी पड़ता है ।

प्रश्न 2. दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखाने में काम करने वाली महिला में क्या- क्या अन्तर है ?

उत्तर- दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखानों में काम करने वाली महिला में काफी अंतर है । दफ्तर में काम करने वाली महिला स्थायी रूप में नियुक्त रहती हैं। इन्हें नौकरी से निकाले जाने की कोई आशंका नहीं होती । इन्हें समय पर वेतन मिल जाता है। भविष्य निधि में सदैव जमा होता रहता है, जो रिटायर होने पर एक मुस्त मिल जाता है । मासिक पेंशन मिलता है सो अलग ।

कारखाने में काम करने वाली महिला अनियमित रूप में नियुक्त होती हैं। जबतक काम रहता है तबतक तो इन्हें रखा जाता है, काम नहीं रहने की स्थिति में इन्हें हटा दिया जाता है । हालाँकि साप्ताहिक छुट्टी मिलती है और अधिक देर तक काम के एवज में अतिरिक्त भुगतान भी मिलता है । लेकिन काम के. स्थायित्व का कोई ठिकाना नहीं रहता ।

प्रश्न 3. क्या भविष्यनिधि, अवकाश या चिकित्सा सुविधा शहर में स्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वालों को मिल सकती है। चर्चा करें ।

उत्तर – स्थायी नौकरी के अलावा अस्थायी रूप से काम करने वालों को प्रश्न में बतायी कोई सुविधा नहीं मिलती।

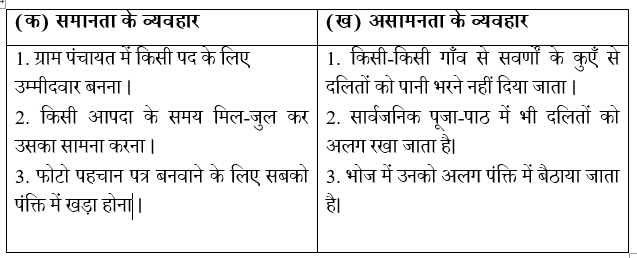

अभ्यास : प्रश्न और उनके उत्तर

प्रश्न 1. अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन-यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएँ:

उत्तर – शहर में जीवन-यापन करने वाले के स्वरूप में काफी भिन्नता है । कोई तो काफी सुखी – सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हैं तो किसी को रैन बसेरों में गुजारा करना पड़ता है ।

कुछ पूँजीपति जहाँ बड़ी-बड़ी दुकानें और शोरूम चलाते हैं वहीं कुछ लोग फुटपाथों, ठेलों और टोकरी में सामन लेकन घूम-घूमकर अपने सामान बेचते हैं ।

बड़े दुकानदार जहाँ अपने मकानों में रहते हैं और यात्रा के लिए मोटर कार रखते हैं तो फुटपाथी और ठेले वाले मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं । ये किराये के एक या दो कमरे में रहते हैं तथा सायकिल से या पैदल यात्रा करते हैं ।

कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए गाँवों से आते हैं और कमाई कर घर लौट जाते हैं ।

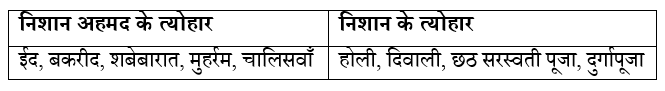

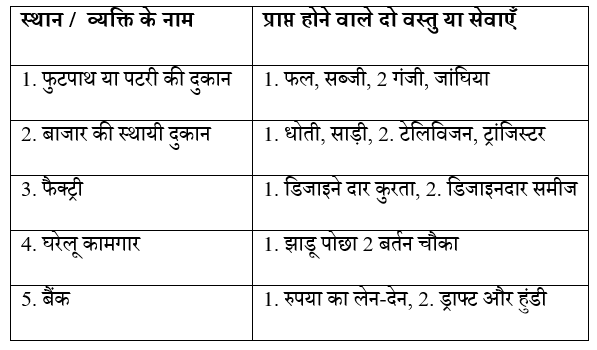

प्रश्न 2. अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई तालिका के खाली स्थान को भरें :

उत्तर :

प्रश्न 3. पटरी पर के दुकानदार एव अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है ?

उत्तर- पटरी पर के दुकानदारों की स्थिति रोज कमाने-खाने की रहती है, मुश्किल से ये वर्ष में 20-25 हजार रुपया कमा पाते हैं । दूसरी अन्य दुकानदारों की स्थिति यह है कि ये अधिक पूँजी वाले होते हैं और दिनों-दिन इनकी पूँजी बढ़ती ही जाती है । ये आयकर भी देते हैं ।

प्रश्न 4. एक स्थायी और नियमित नौकरी, अनियमित काम से किस तरह अलग है ?

उत्तर – एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से काफी भिन्न है स्थायी और नियमित नौकरी वाले को एक निश्चित समय तक ही काम करना पड़ता है। बीच में लंच के लिए छुट्टी मिलती है। काम के घन्टे जब बढ़ते हैं तो ओवर टाइम का भुगतान मिलता है।

सभी नियमित छुट्टियाँ मिलती हैं। वर्ष में एक बार वार्षिक छुट्टी भी मिलती है । बोनस मिलता है। हर महीने वेतन से प्रोविडेन्ट फण्ड के लिए कुछ रुपया कटता है जो काम छोड़ते समय ब्याज सहित मिल जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद रिटायर हो जाना पड़ता है ।

अनियमित नौकरी में काम के घंटे निश्चित नहीं होते । मालिक की मर्जी के अनुसार काम करना पड़ता है । छुट्टी केवल रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन ही मिलती है। अधिक काम करने के एवज में कुछ नहीं मिलता। यदि माँग की जाती है तो नौकरी से निकाल दिया जाता है ।

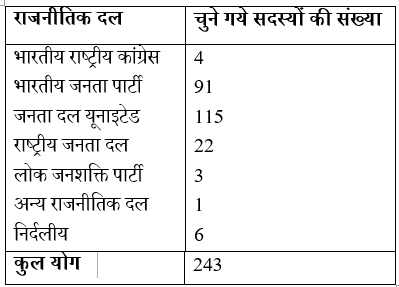

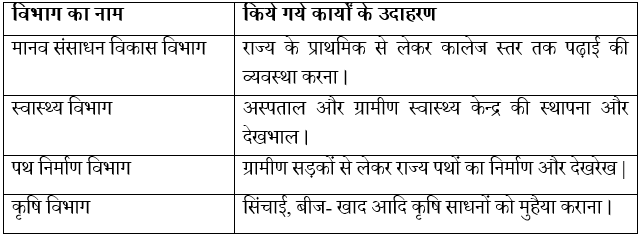

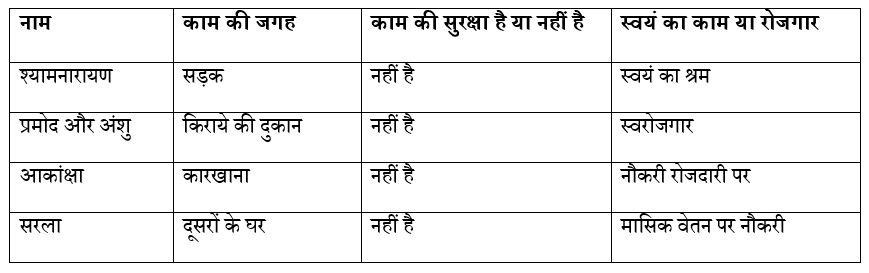

प्रश्न 5. निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए :

उत्तर :

प्रश्न 6. एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा और कौन-कौन से लाभ मिलते हैं ?

उत्तर- एक स्थायी एवं नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा साप्ताहिक छुट्टी मिलती है । हर पर्व-त्योहार पर सवेतन छुट्टी मिलती है। उनके वेतन से काटकर रुपया भविष्य निधि में जमा होता है। रियाटर होने पर वह एक मुस्त मिल जाता है । अब सरकार उन्हें मासिक पेंशन भी देने लगी है ।

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर

प्रश्न 1. सड़क पर काम करनेवाले कौन-कौन से कार्य करते हैं?

उत्तर – सड़क पर काम करने वाले अनेक काम करते हैं । जैसे— सायकिल मरम्मत करना, जूते मरम्मत करना, सब्जी बेचना, फल बेचना, अखबार बेचना, चाय की छोटी-मोटी दुकान चलाना, फूल बेचना, फूल वाले अधिकतर मंदिरों के पास बैठते हैं । मैंगजीन और पत्र-पत्रिका बेचनेवाले भी सड़क के फुटपाथ पर दिख जाते हैं। रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा – ये सड़क की कमाई ही खाते हैं। शहर में लाखों लोग सड़क किनारे और फुटपाथ पर बैठकर अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं ।

प्रश्न 2. प्रमोद और अंशु को शो रूम चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है ?

उत्तर – प्रमोद और अंशु को शोरूम चलाने के लिए सर्वप्रथम तो इस बात की जानकारी की जरूरत है कि किस तरह के कपड़ों की माँग हो सकती है या आज का फैशन क्या है । फिर शोरूम चलाने के लिए चालू सड़क पर एक अच्छा- सा मकान चाहिए, जिसमें शोरूम खोला जा सके। कपड़े मंगवाने के लिए पूंजी चाहिए । रेडीमेड कपड़े बनवाने के लिए कपड़ा काटने और सीने वाले कारीगरों के साथ सीने की मशीनें चाहिए । शोरूम में भड़कदार आलमारी चाहिए। दरवाजे पर ही एक ऐसा काँच का शो-केश चाहिए, जिसमें नए डिजाइन के कपड़े सजाए जा सकें। दुकान की साफ-सफाई के साथ कपड़े दिखाने और पैक करने वाले कर्मचारी चाहिए ।

प्रश्न 3. शोरूम और फुटपाथ के सामान में क्या अंतर है ?

उत्तर – सामान्यतः हम सोचते हैं कि शोरूम में अच्छे सामान मिलते हैं और फुटपाथ पर मामूली । लेकिन सदैव ऐसी बात नहीं होती । कभी-कभी फुटपाथ पर भी अच्छा से अच्छा सामान मिल जाता है और सस्ता भी । लेकिन धनी-मानी लोग फुटपाथ से सामान खरीदना अपमान की बात मानते हैं और शोरूम से ही सामान खरीदते हैं। शोरूम में अधिक मोल तोल नहीं होता। हर वस्तु पर मूल्य अंकित रहता है। इसलिए ठग लिए जाने की आशंका नहीं रहती । फुटपाथ वाले बहुत मोल-तोल करते हैं। जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपया बताते हैं उसको मोल- तोल के बाद 40 या 50 रु. में भी दे देते हैं । सब मिला-जुलाकर यही कहा जा सकता है कि फुटपाथ पर मामूली और सस्ती वस्तुएँ मिलती हैं। हम टी० वी० और फ्रिज तो फुटपाथ से नहीं खरीद सकते। और वे वस्तुएँ फुटपाथ पर मिलेंगी भी नहीं ।

Read more- Click here

You Tube – Click here